La epidemia de viruela de 1520, contada por Cuetzpalómitl (Fragmento de Huesos de Lagartija)

Entonces terminó la tranquilidad de los mexicas. Nuestra ciudad fue atacada por un nuevo enemigo, pero esta vez era un enemigo invisible, la enfermedad. Fue cuando terminaron las lluvias y el cielo se hizo de nuevo azul, sin una sola nube. Fue cuando los guerreros se preparaban para la guerra y los jóvenes practicábamos todo el día con las armas que nos daban.

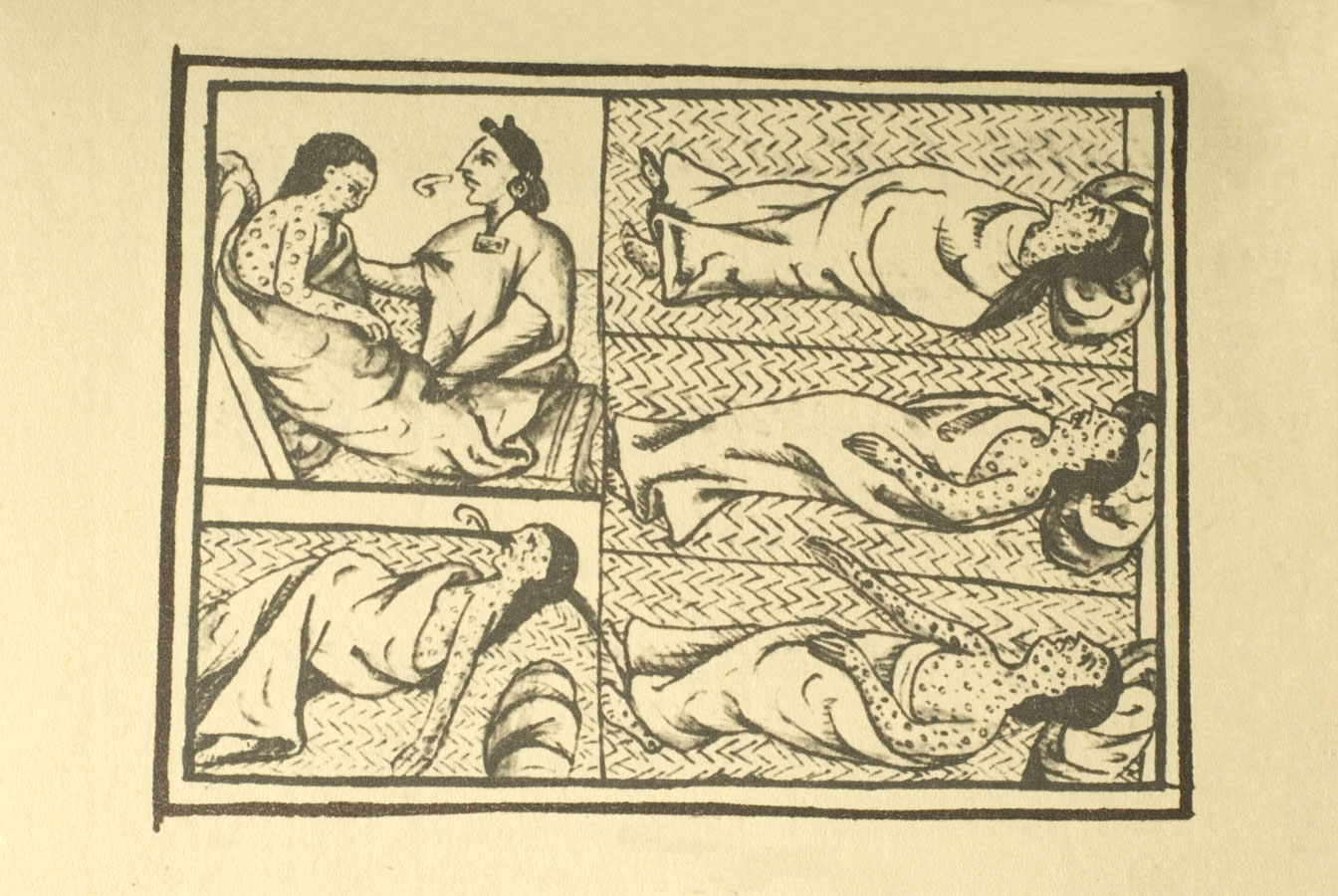

Primero algunos hombres y mujeres sintieron fiebre y luego su cuerpo y su cara se llenaron de granos pegajosos. Eran rojos, pero el centro era amarillo y rebosante de agua sucia, como la que nace en las heridas mal cuidadas. Cuando los granos cubrieron su rostro y su cuerpo, esos hombres y mujeres no pudieron moverse, nada más se quedaron quietos en sus camas, sufriendo por el dolor y la comezón, y murieron al cabo de dos o tres días. Ni nuestros sacerdotes ni nuestros médicos supieron curarlos. En vano probaron las plantas mágicas que tantas enfermedades curaban, en vano pidieron ayuda a nuestro Señor Xipe, quien mandaba y curaba las enfermedades de la piel. De nada sirvieron sus remedios. Sólo supieron ordenar que los enfermos se bañaran, que limpiaran su piel en los temazcales, para ver si se iban los granos, pero tampoco así se curaron.

Pronto muchas personas más enfermaron y se cubrieron de granos. Todos morían. A esta enfermedad que nunca habíamos visto la llamamos cocoliztli, la comezón, porque los enfermos no dejaban de rascarse y de sufrir. Años después, hijos míos, aprendí que los españoles la llaman viruela y que ellos tampoco pueden hacer nada para curarla.Así pasaron muchos días. Cada noche nos enterábamos de que alguien de Yopico había muerto.

Las hogueras de los cuerpos ardían sin cesar. En nuestro templo, el gran sacerdote ordenó que diéramos más sangre a los dioses, que nos pincháramos las orejas, la lengua y las piernas para contentarlos y rogarles que nos libraran de la enfermedad. Pero entonces él mismo cayó enfermo. En un solo día se cubrió de granos, de los pies a la cabeza. Daba pena verlo, daba horror mirar su cara hinchada y rojiza. Sentía frío, pero no podía cubrirse con una manta porque la tela se pegaba a su piel y lo lastimaba. Era mucho el dolor que sentía, pero no se quejaba. Todavía se picaba la lengua para ofrendar su sangre, todavía nos ordenaba que siguiéramos con nuestras penitencias. Pero su voz se fue apagando, su boca también se llenó de granos hasta que apenas podía abrirla.

Cuando sintió que iba a morir, nos llamó a todos a su lado y nos habló con una voz aún más baja que de costumbre:

—Pequeños sacerdotes. Ustedes saben que ya no me queda mucha vida, que ya no voy a estar mucho más tiempo sobre esta tierra. Han visto que mi cuerpo está enfermo y quiere descansar. Sea así. Acaso iré a descansar al Tlalocan, la casa de los dueños de la lluvia. Acaso tendré que atravesar la gran planicie de espinas que se extiende camino al reino de los muertos, al frío y triste Mictlan. No lo sé. Pero ustedes, los jóvenes, quedarán aquí, sobre la tierra, ustedes seguirán viéndose los rostros, seguirán comiendo el maíz que nos dan los dioses. Por eso ahora, para despedirme de ustedes, les ordeno que recuerden todo lo que les he enseñado.

Ese conocimiento nos lo dejaron nuestros abuelos y a ellos sus abuelos, es nuestro legado y debemos guardarlo para enseñarlo a nuestros nietos. Recuerden las historias y los discursos floridos, son el corazón de nuestro pueblo. Pero sobre todo deben recordar nuestras deudas con los dioses. Ellos nos dan la luz, el agua y los alimentos. Nosotros les debemos nuestra sangre y los corazones de los cautivos. Tenemos que honrarlos y obedecerlos. Así ha sido siempre. Si dejamos de hacerlo, si olvidamos nuestro deber, entonces el sol no brillará más, la lluvia dejará de caer y el maíz no crecerá. Entonces moriremos todos, entonces terminará nuestro mundo. No lo olviden.

El gran sacerdote quería seguir hablando pero su voz se había acabado. Tosió y nos dio la espalda. No volteó más. Nosotros nos quedamos callados,viendo cómo sufría. Murió ese mismo día.

Por la noche enfermamos todos los pequeños sacerdotes del calmécac de Yopico. Yo me sentí caliente como una piedra del fogón y no pude moverme más, ya no pude salir del cuarto en que dormíamos los jóvenes. En la mañana la piel me ardía. Era tanta la comezón que sentía que cuatrocientas hormigas caminaban por mi cuerpo. Las quería asustar, pero no tenía fuerzas para rascarme siquiera.

Recuerdo que tenía sed y hambre, pero nadie me traía agua. Los otros jóvenes estaban también enfermos y algunos daban gritos de dolor y llamaban a sus madres. Yo me quejaba en voz baja, para no molestarlos.

Entonces cerré los ojos y pedí ir al Tlalocan, donde nunca falta el agua ni los alimentos, donde todos pasan el tiempo jugando y se han olvidado del dolor; pensé que ahí nunca más tendría que estar en una guerra, que nunca más me enfermaria. Pensando en mi muerte me quedé dormido.

No sé cuánto tiempo estuve enfermo, hijos míos. Cuando abrí los ojos estaba en mi casa. Ya no sentía más fiebre ni tenía granos pegajosos. Sólo quedaron algunas marcas en mi piel, en mis brazos y en mis piernas. Todavía las tengo: pareciera que un bicho, alguna alimaña, me mordió y comió algo de mi carne. Así eran las marcas que tenía el hombre gordo que fue a robar el oro del templo.

Me incorporé con trabajos y mi madre se acercó a acariciarme con ternura, como cuando curó mis heridas luego de la matanza.

—Sabía que vivirías, hijito mío. Tú eres lagartija. ¡Qué bueno que te trajo a casa tu hermano Cuahuitlícac! Él te salvó la vida. En el calmécac nada más hubieras muerto de sed y de hambre. Nadie te podía cuidar.

Al momento bajó la vista y su voz entristeció.

—Pero ahora mira a tu padre y a tu hermano. Los dos tienen el cocoliztli. Hace dos días que no se levantan. Tengo miedo por ellos.

Me acerqué a donde estaban. Los dos dormían, pero no tenían tantos granos como el gran sacerdote. Eran más pequeños y apenas les cubrían la cara y los brazos.

—No te preocupes, madre. No se ven tan enfermos —dije para tranquilizarla.

Tenía razón. Pocos días después mi padre y mi hermano despertaron y pudieron caminar. Ni siquiera les quedó marcada la piel, como a mí.

Así fue esa enfermedad, hijos míos: los que enfermaron primero murieron rápidamente, como nuestro gran sacerdote y nuestro rey Cuitláhuac. Pero los que enfermamos después, sobrevivimos. Al final, hijos míos, hubo más muertos por el hambre que por la enfermedad. La gente murió porque no tenía quién la cuidara, quién le llevara agua y comida.

Entonces, de repente, se fue la enfermedad sin ningún aviso, tal como había venido. Pronto nos enteramos de que estaba en Chalco y que ahí también mataba a mucha gente.

Entonces volvimos a salir a la calle. Muchos quedaron marcados, como yo. Algunos tenían toda la cara comida, como verdaderos monstruos. Otros más quedaron ciegos

No hay comentarios:

Publicar un comentario